Новосёловка: от первых поселенцев до последнего дома

Генеалогические исследования, направленные на реконструкцию родословной, зачастую требуют привлечения краеведческих данных. Поиск информации о предках неизбежно приводит к необходимости анализа исторических источников, связанных с конкретными географическими локациями их проживания.

Более того, глубина генеалогического анализа коррелирует с объемом привлеченных краеведческих материалов. Комплексный подход, включающий в себя изучение местных архивных фондов, метрических книг, земельных актов и топонимических справочников, позволяет не только уточнить родословную, но и восполнить пробелы в локальной истории, способствуя развитию междисциплинарных исследований.

Так изучение родов Ильченко и Гаврильченко привели к исследованию истории деревни Новосёловка, расположенной в Льговском районе Курской области.

Точная дата основания деревни остается неизвестной, однако имеющиеся данные позволяют реконструировать основные этапы её развития, начиная с момента первого упоминания и до полного исчезновения в 2006 году.

Несмотря на ограниченность источников, нам удалось собрать ценную информацию о заселении, жизни и упадке деревни, используя различные методы исследования, включая анализ архивных документов, устных свидетельств и визуальных материалов.

Следует отметить, что Курская область, как и многие другие регионы России, была преимущественно аграрной. Крестьяне составляли значительную часть населения, достигая примерно 80% в масштабах страны, жители Новосёловки не были исключением.

Согласно устному преданию, передававшемуся в семьях переселенцев, землю для деревни их предки выиграли в карты у помещика Аберкаса, однако документально подтвердить эту информацию невозможно. Тем не менее, это стало первой подсказкой, с которой мы начали наши поиски.

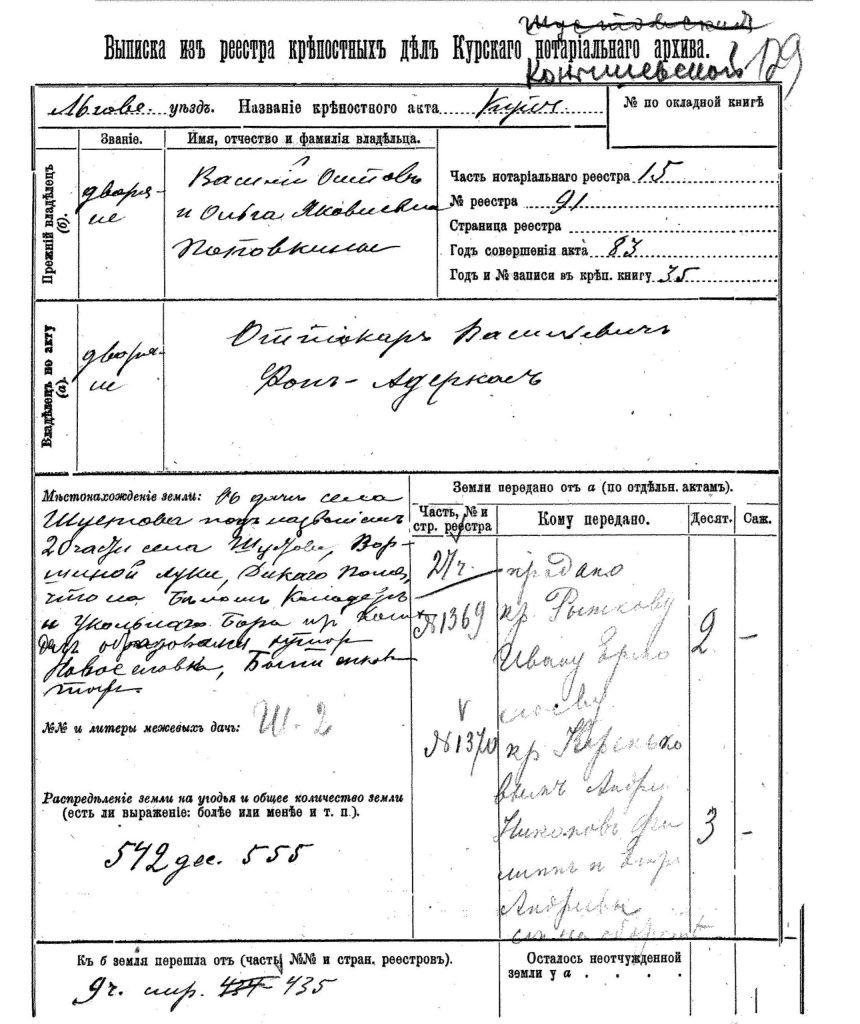

Первое документальное подтверждение существования Новосёловки встречается в выписке из реестра крепостных дел Курского нотариального архива, датированной 1883 годом. В графе «Местонахождение земли» содержатся следующие сведения: «В дачи села Шустова под названием 20 части села Шустова, Воршиной луки, Дикаго Поля, что на Белом колодезе и Укольного Бора при Колодези образовался хутор Новословка». Владельцем земли указан дворянин Оттокар Васильевич фон Адеркас [1].

Сомнения относительно местоположения данного хутора полностью рассеиваются благодаря явным указаниям на топонимы, которые обнаруживаются в планах генерального межевания, в частности, на «Воршинову луку».

Колодец также фиксируется на картах Шуберта, что подтверждает достоверность полученных сведений.

В архивах Харьковского областного архива хранится план земельного надела, опубликованный ранее на одном из краеведческих порталов Украины (см. приложение Б). На этой экспликации содержится информация о хуторе Новосёловка, известном также как Балтенкова. Земли хутора располагались в дачах села Шустово, и к нему относились пустоши Варшина Лука, Укольный Бор и Дикое поле на Белом колодезе, принадлежавшие Отакару Васильевичу Фон-Адеркасу. Общая площадь земельного надела составляла 610 десятин и 1285 саженей, что полностью соответствует данным ранее упомянутой выписки из реестра.

Географическое положение новоиспечённого хутора свидетельствует о продуманности действий: чуть восточнее находились болота, где добывались торфяники, в лесу, прилегающем к хутору, росли пригодные для плотницких дел виды древесины, такие как ольха, а река Прут с её заливными лугами обеспечивала покосную траву и служила для летнего выпаса скота.

В ходе дальнейшего изучения истории хутора Новосёловка удалось обнаружить информацию о нём в «Памятной книге Курской губернии» за 1892 год, где впервые упоминается численность населения, составлявшая всего 7 человек. Это свидетельствует о крайне медленном развитии поселения в начальный период. Точная дата и происхождение первых жителей остаются неясными.

Однако анализ метрических книг указывает на миграцию населения из Сумского уезда Харьковской губернии в период между 1912 и 1914 годами. Большинство жителей деревни относились к приходу Преображенской церкви села Коробкино, близ которого в тот же период существовал ныне воссоздаваемый женский монастырь.

Анализ метрических книг Иверской церкви села Шустово, ближайшего к Новосёловке, не дал результатов. Однако, изучая метрические книги Преображенской церкви села Коробкино, удалось выявить, что первые записи, связанные с хутором Новосёловка, датированы не ранее января 1914 года. В этом же году в книге встречаются первые отсылки к Сумскому уезду, в частности, раздел 2 «О браке» содержит интересную запись о браке: «Хутора Новоселовки крестьянин Михаил Григорьевич Коваленко, православного вероисповедания, первым браком, 17½ лет, и хутора Новоселовки крестьянка Евдокия Сергеева Воробьева, православная, первым браком, 23 года. Поручители по жениху: хутора Новоселовки крестьяне Дмитрий Павлов Ильченков и Николай Григорьев Коваленко, по невесте: Сумского уезда, села Хотени крестьянин Иван Михайлов Коваленко и хутора Новосёловки крестьянин Захар Сергеев Воробьев» [2].

Именно эта отсылка и устные упоминания о том, что поселенцы пришли из Сумского уезда, легли в основу поисков. В течение года были проверены метрические книги таких населённых пунктов, как Хотень, Андреевка, Беловоды, Владимировка, Писаревка и т.д. В ходе данных поисков по отдельным фамилиям были установлены восходящие генеалогические деревья до 1754 года. Часть семей являются потомками черкас, активно переселявшихся со времени присоединения Малороссии к Московии.

Можно с уверенностью утверждать, что представители таких фамилий как: Данильченко, Даниленко, Гаврильченко, Сенченко, Ильченко, Сыч (позднее Сычев), Шаповалов являются выходцами с Сумского уезда Харьковской губернии.

Хутор имел уличный характер застройки, все дома располагались вдоль одной улицы, идущей через всю деревню, при этом сохраняя типичное для малороссийских поселений расположение домов — на значительном удалении друг от друга (см. приложение В).

Ещё в середине 90х годов 20 века дома продолжали белить. В деревне были и несколько великоросских семей, дома которых отличались — они не были окрашены, но были обиты доской.

В период коллективизации, как и во многих других населённых пунктах области, проходило раскулачивание и высылка граждан в восточные регионы страны. К сожалению, не все пережили этот процесс, и достоверных, заслуживающих внимания сведений установить не удалось.

К 1930-м годам в селе действовала школа, располагавшаяся в одноэтажном здании. Школа прекратила своё существование в 1960-х годах, когда население Новосёловки стало убывать.

Проведя анализ ряда источников, была установлена численность населения, приведённая в таблице ниже [3] [4] [5] [6]

Таблица 1. Численность населения села Новосёловка

| Год | 1892 | 1941 | 2002 | 2010 |

| Численность населения, чел. | 7 | 45 | 17 | 0 |

В период с 60-х по 70-е годы, вероятно, численность населения достигала своего пика. Однако в настоящее время получить достоверные сведения о численности жителей в это время не представляется возможным.

Жители села на протяжении всей своей истории занимались народными промыслами, такими как вышивка, выделка пуха и создание пуховых одеял, перин и подушек.

Одним из самых ценных материальных памятников, дошедших до наших дней с момента основания деревни, является портрет, написанный на куске железа. По словам семьи, хранящей эту реликвию, на портрете изображён Ильченко Павел Прокопьевич, родившийся в 1870 году. Автором рисунка, вероятно, является одна из его дочерей, которая, вероятно, обучалась живописи или иконописи в женском монастыре близ села К.

Павел пользовался уважением в селе, и его потомки получили дворовое прозвище «Павловы», которое сохранялось вплоть до 1960-х годов.

О событиях гражданской войны не сохранилось никаких четких сведений, кроме нескольких фотографий. Очевидно, хутор избежал значительных потрясений.

В период оккупации Курской области немецко-фашистскими захватчиками хутор несколько раз обыскивался с целью поиска партизан и лиц, пригодных для отправки на работы в Германию, так называемых остербайтеров.

По словам сторожил, им удалось укрыть молодёжь от угона на работы и каких-либо карательных мер со стороны оккупантов.

В 1943 году часть молодёжи, пережившей оккупацию, помимо ранее призванных во время всеобщей мобилизации, были мобилизованы в РККА и приняли участие в боевых действиях на территории Европы, а затем в Маньчжурии и Китае. Согласно сведениям Министерства обороны, это как минимум 7 человек, родившихся в 1926 году: Набоков И.А., Орлов П.Я., Орлов М.С., Гаврильченко М.М., Шаповалов И.С., Ильченко А.Д., Набоков П.С. [7].

В послевоенный период в Новосёловке функционировали школа, клуб и магазин, что свидетельствует о некоторой социальной инфраструктуре.

Однако, в 1950-1980-х годах, несмотря на увеличивающуюся рождаемость, наблюдалась тенденция к оттоку молодёжи в города, особенно во Льгов и Курск. Хотя большинство жителей работали в колхозе имени Жданова, они не желали такого будущего для своих детей, особенно учитывая отсутствие поблизости средней школы. Детей отправляли учиться в другие места, в том числе во Льгов. По окончании школы и службы в армии часть молодёжи нашла работу на стремительно развивавшемся в те годы заводе «Аккумулятор» в Курске.

В то же время мелиоративные работы 1970-1980-х годов, связанные с обустройством каналов реки Прутище, привели к обмелению реки, что негативно сказалось на сельском хозяйстве.

К 1990-м годам население резко сократилось. По данным кадастровой службы, до ликвидации кадастровых единиц, деревня насчитывала 12 домов. Ситуация усугублялась политическими и социальными изменениями в стране. К концу 20 века в деревне не оставалось ни одного жителя моложе 60 лет. А в 2006 году последние два жителя покинули деревню.

К моменту написания настоящей статьи на месте деревни не осталось ни одного целого строения. Сады зарастают, и кое-где в зарослях клёнов можно разглядеть фундаменты домов. Одинокое кладбище, которому редкие посетители не дают зарасти кустарником и травой, молчаливо напоминает о том, что на этом месте некогда располагался населённый пункт, который не смог выстоять перед меняющейся социально-экономической обстановкой.

История Новосёловки — это типичный пример угасания русской деревни в ХХ веке. Сочетание внешних факторов, таких как войны, коллективизация, урбанизация, изменения в аграрной политике, и внутренних: отток населения, изменение экономической ситуации, привело к полному исчезновению поселения.

Несмотря на ограниченность источников, собранная информация позволяет составить представление о жизни деревни на протяжении всего периода её существования, учитывая её вхождение в аграрный контекст региона. Дальнейшее исследование может основываться на расширении круга источников и привлечении методов устной истории.

Список источников:

1. ГАКО. Реестр крепостных дел Курского нотариального архива. Vol 0. Курск: ГАКО Ф.4 О.3 Д.1761, 1883.

2. ГАКО. Метрическая книга с. Коробкино. Курск: ГАКО Ф.217 О.3 Д.904, 1910-1914.

3. Т.И. Вержбицкий. Памятная книжка Курской губернии на 1892 год. Курск. 1892.

4. Генеральный Штаб Красной Армии. Карта М-36. 1940.

5. База данных «Этно-языковой состав населённых пунктов России. Перепись 2002 года» 2002. URL: http://lingvarium.org/russia/Census2002.shtml

6. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года в Курской области: В 11 т. 1. Курск: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Курской области., 2012.

7. ЦАМО Ф. Тульский ВПП, О. 612746, Д. 49. 1943.